- 個室のご紹介

-

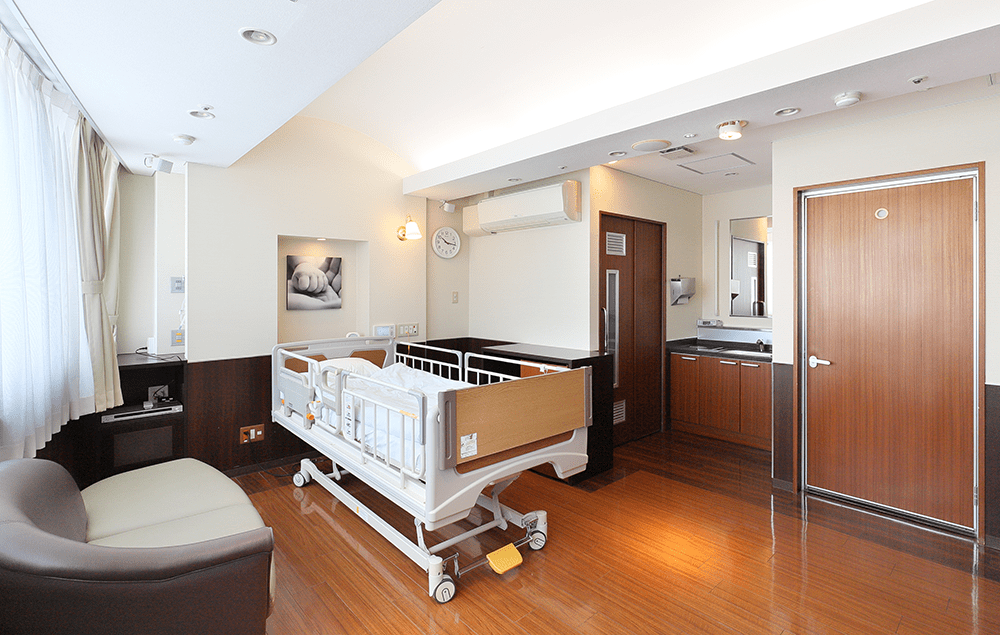

特別室

部屋・設備 使用料金 特別室

バス・トイレ・キッチン8,800円

LDR室

※LDR室は自然分娩の場合のみ非課税です(自然分娩以外で入室の場合は課税となります)部屋・設備 使用料金 LDR室

バス・トイレ13,200円/11,000円/8,800円

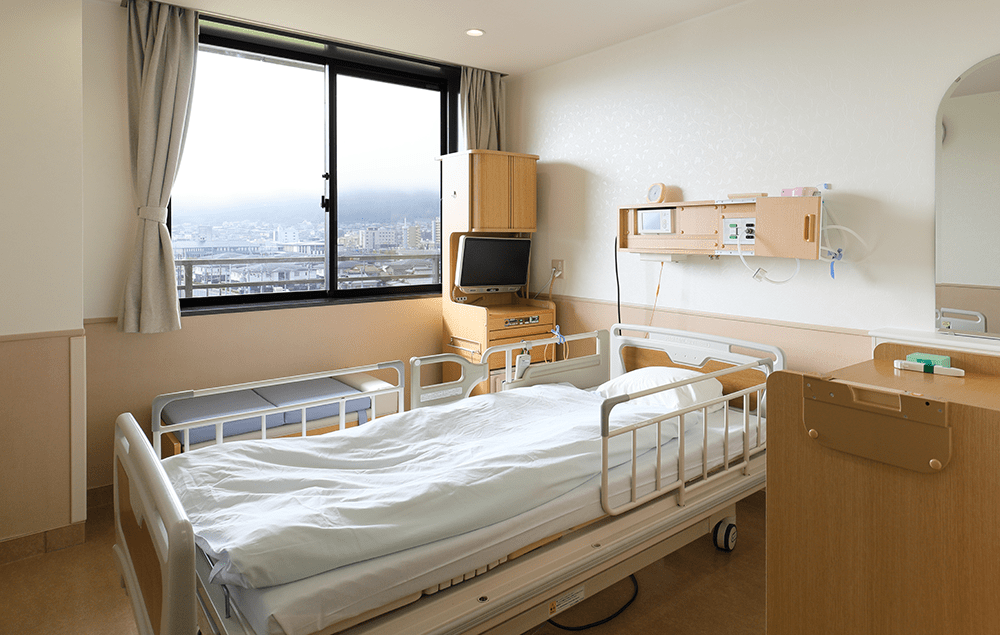

西館個室

部屋・設備 使用料金 西館個室A

バス・トイレ4,950円 西館個室B

トイレ4,400円 西館個室C

トイレ3,300円

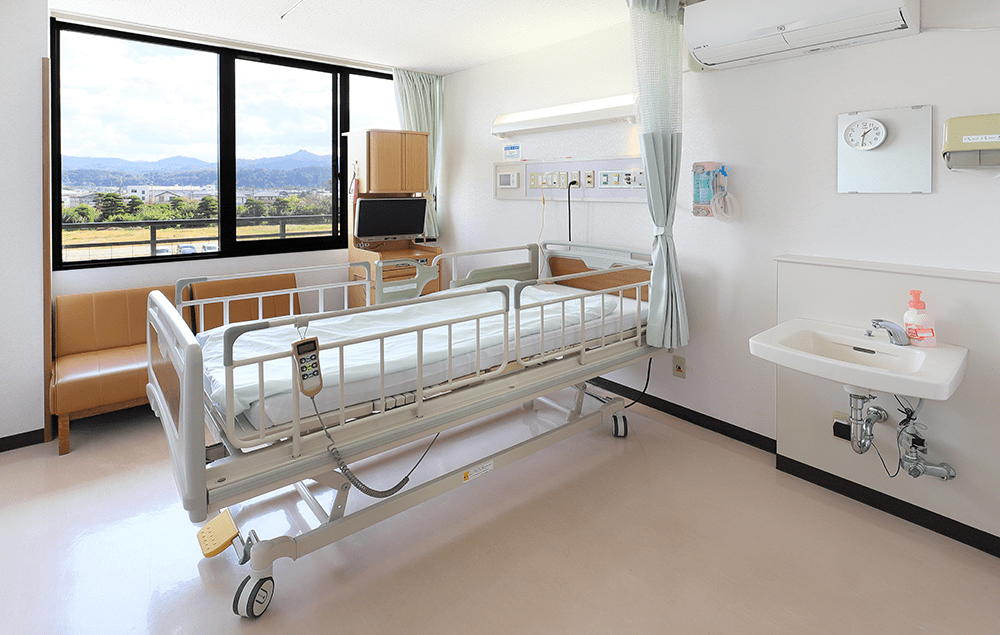

東館個室

部屋・設備 使用料金 東館個室A

バス・トイレ4,950円 東館個室B

トイレ4,400円

- 食事負担金額(1食あたり)

-

※(2)及び(3)に該当の方は、加入されている保険者が発行する減額認定証を病院窓口に提出いただきますと減額をうけることができます。(1) 一般の方 510円 (2) 市民税非課税世帯に属する方等 90日までの入院 240円

90日を超える入院 190円(3) (2)のうち、所得が一定の基準に

満たない70歳以上の方等110円

- 電気器具の使用は許可制になっています。使用された場合は、決められた料金をお支払していただきます。

- 入院中の費用は、月末締めの翌月10日頃(月1回月末締め)に請求書をお渡ししますので、14日以内までに1階会計窓口でお支払いください。

- 退院される時は、主治医の退院許可があり次第精算し、請求書をお渡ししますので、退院までに会計窓口でお支払いください。(健康保険証の変更があった時は総合受付へ申し出てください)

- 領収書の再発行は出来ませんので、大切に保管してください。

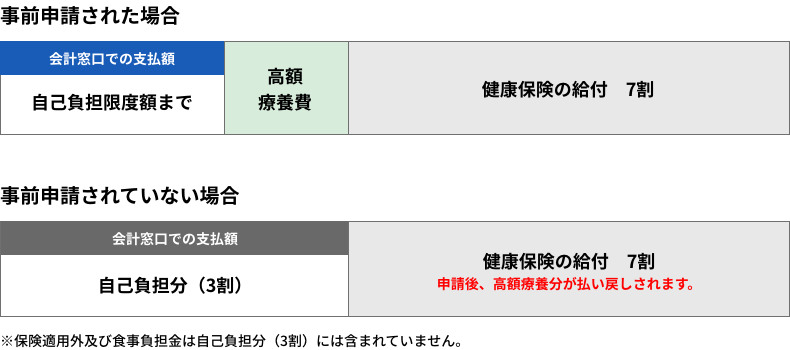

- 高額療養費について

-

医療費が高額になり支払いが「自己負担限度額」を超える場合、加入されている医療保険の保険者に事前申請を行い、「限度額適用認定証」を会計窓口でご提示いただきますと「自己負担限度額」までの支払いとなります。事前申請されていない場合でも事後に保険者に申請を行えば、払い戻しされます。

70歳未満の方

区分 自己負担限度額 4回目以降 標準報酬月額

83万円以上252,600円 + (医療費 - 842,000円)×1% 140,100円 標準報酬月額

53〜79万円以上167,400円 + (医療費 - 558,000円)×1% 93,000円 標準報酬月額

28〜50万円以上80,100円 + (医療費 - 267,000円)×1% 44,400円 標準報酬月額

26万円以下57,600円 44,400円 住民税非課税 35,400円 24,600円

70歳以上の方(平成30年8月1日以降)

区分 外来 外来+入院(世帯単位) 4回目以降 上位所得Ⅲ

課税所得690万円以上― 252,600円+

(医療費 -842,000円)×1%140,100円 上位所得Ⅱ

課税所得380万円以上― 167,400円+

(医療費 -558,000円)×1%93,000円 上位所得Ⅰ

課税所得145万円以上― 80,100円+

(医療費 - 267,000円)×1%44,400円 一般 18,000円 57,600円 44,400円 住民税非課税 II 8,000円 24,600円 ― 住民税非課税 I 8,000円 15,000円 ―

国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方

- 市役所へ申請

社会保険加入の方

- 協会けんぽ ⇒ 全国健康保険協会の各都道府県支部へ申請

- 組合健保 ⇒ 事業所の担当者にお尋ねください

患者負担額の計算方法

暦月ごとの計算(月の1日~月末まで)

入院したときの食事代、個室代は対象外。

申請の時効は診療を受けた月の翌月から起算して2年間。

※病院会計窓口での自己負担限度額は、個人ごと、入院ごと・外来ごととなりますが、支払後に保険者に申請を行い、「世帯合算」など、高額療養費の合算ができる場合があります。

詳しくは加入されている医療保険の保険者におたずねください。- 特に、3割負担の方で支払が高額になる可能性がある方は、保険者に「限度額適用認定証」の交付を申請することをおすすめします。

(平成30年8月1日以降、70歳以上の上位所得区分「Ⅰ」「Ⅱ」の方も申請が必要)

※「限度額適用認定証」が提示されない場合、病院会計窓口での支払い額が高額になる場合があります。 - 「限度額適用認定証」の申請は診療を開始した月の月末までに手続きが必要です。

- 住民税非課税世帯の限度額になるためには、市町村が交付する『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示が必要です。

医療費や制度のことについてわからないことがあれば、『連携医療室』へお問合せください。

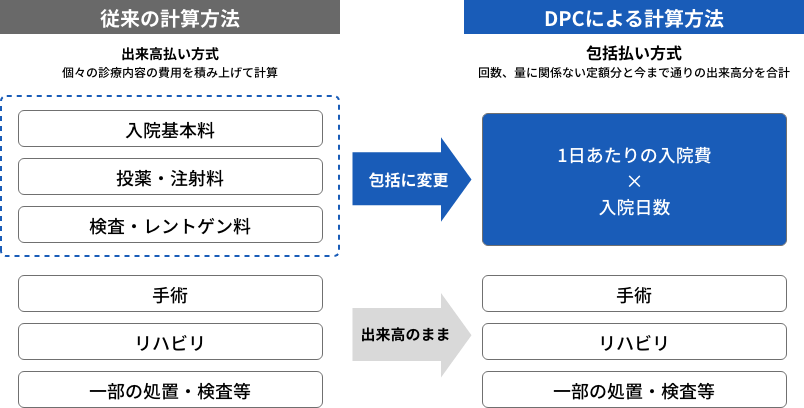

- DPCについて

-

当院では、平成19 年度より厚生労働省の事前調査に協力を行い、その結果、急性期医療を提供する医療機関として、平成21年4月1日より厚生労働省が指定する「包括評価方式(DPC)という医療制度での請求を実施する病院となりました。 DPC とはDiagnosis Procedure Combination の略で、従来の診療行為ごとに計算する「出来高方式」とは異なり、入院された患者さまの病名とその症状・治療行為をもとに、厚生労働省が定めた分類(診断群分類)ごとの1 日あたりからなる包括評価部分(投薬、注射、処置、入院料等)と出来高評価部分(手術、麻酔、リハビリ、指導料等)を組み合わせて計算する計算方式です。

※包括評価では、病名の分類毎に入院期間が決められており、この期間を超えると従来の「出来高払い」方式になります。

※入院中の食事代金は、従来通りの金額を負担していただくこととなります。

※入退院の決定は主治医の判断とさせていただきます。