概要・業務内容

臨床検査は、病気の診断、治療方針の決定、治療効果の判定、病気の予防や早期発見に大きく貢献しています。臨床検査は「検体検査系」「病態検査系」「生理検査系」「チーム医療」の4部門に分けることができ、さまざまな種類の検査を行っています。質の保証された精度の高い検査結果を提供できるように、日本臨床衛生検査技師会の品質保証施設認証も取得しています。

検体検査系部門

- 採血室

-

採血室は、臨床検査技師および看護師、受付事務職員が携わっており、採血、糖負荷試験、尿検査用コップの配布などを行っています。分析フロアを採血室のすぐ隣に配置させることで、採血終了から報告までの時間をできるだけ短縮させるよう心がけています。採血の呼び出し案内を大型モニターと音声で行っています。

- 生化学・免疫血清検査

-

生化学検査は血液や尿などの検体を使って病状を数値として客観的に把握する検査です。血液や尿の中に存在する蛋白や糖、酵素といったなどさまざまな成分の量を、大型の自動分析装置を使用して、およそ20分の早さで正確に分析します。また感染症の原因となるウイルスの有無や癌などに対する腫瘍マーカー、さらには服薬された薬物の血液中の濃度もより短時間で分析しています。搬送システムを導入することで、検査の効率性を高めています。主な検査項目の説明についてはこちら(PDF)を参照してください。

- 一般検査

-

一般検査は、尿や便、髄液、胸水、腹水などの検体中のさまざまな成分を自動分析装置や顕微鏡を使って検出しています。尿検査は、糖、蛋白、赤血球、白血球、細菌などの有無を検査し、泌尿器系疾患をはじめとするさまざまな病気の発見に繋がります。

- 血液・凝固検査

-

全身をめぐっている血液中には、赤血球、白血球、血小板、血漿等で構成されています。血液検査ではそれらの量や形に異常がないか、また量が正常でも機能していない場合もあるので、そのような質的な異常がないかも見ています。また凝固検査では、血の固まりやすさを調べて、抗凝固薬の量を決めるのにも役立っています。

- 輸血検査

-

大量出血や治療に伴う高度な貧血に陥った場合、「救命」と「将来の生活の質向上」のために輸血が必要になる場合があります。輸血検査では、血液型の検査や、抗体の有無などの検査を最新の自動分析装置と輸血管理システムを用いて行います。献血によって提供された大切な血液を適合した形で迅速かつ安全に輸血していただけるように、24時間体制で検査をしています。また病棟などで実際に輸血治療が行われる場面では、患者照合システムなどを駆使し、患者の取り違え事故を防ぐ手段も万全です。また手術例では「自己血輸血」も外来部門と協力しながら実施しています。

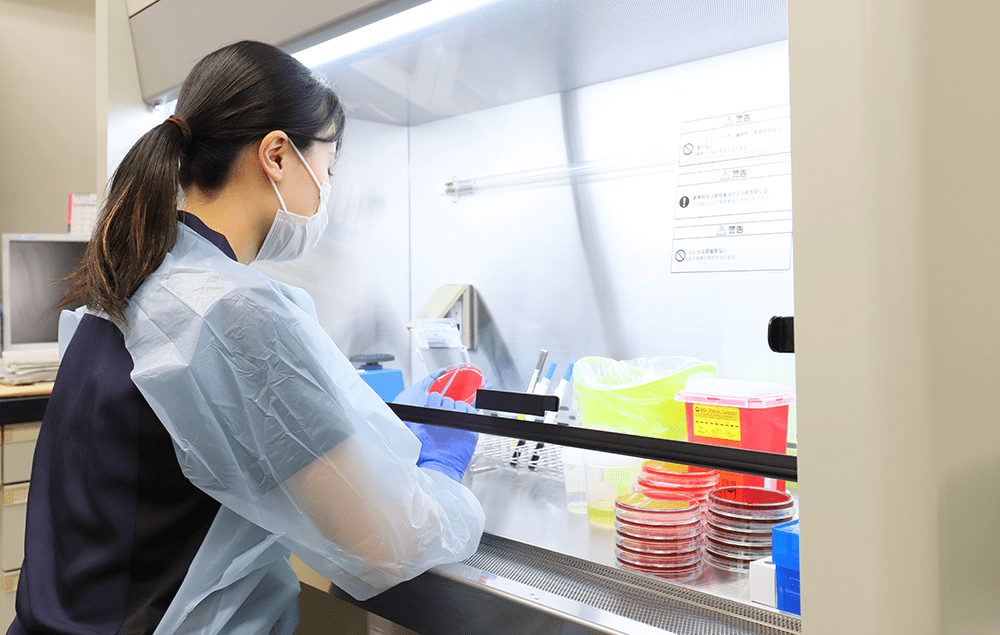

病態検査系部門

- 細菌検査

-

細菌検査では、尿や喀痰など様々な材料を培養し細菌を検出することで、感染症の診断に繋がる検査を実施しています。また、検出した病原菌に対して効果のある治療薬を検査し、適切な治療薬が投与されるように検査の結果を報告しています。また、2020年7月より、新型コロナウイルスのPCR検査を実施しており、迅速な診断や地域の感染防止対策に繋げられるよう取り組んでいます。

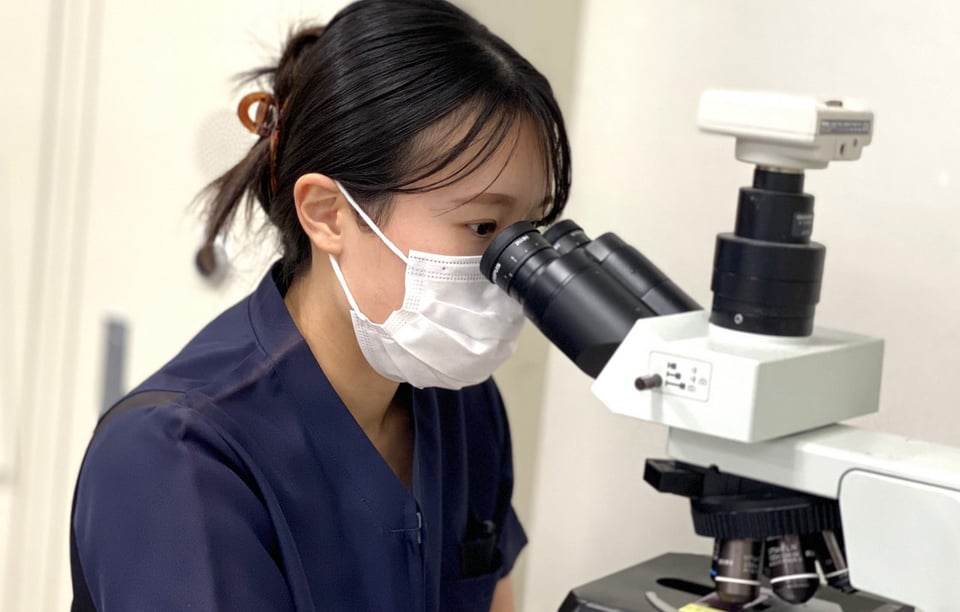

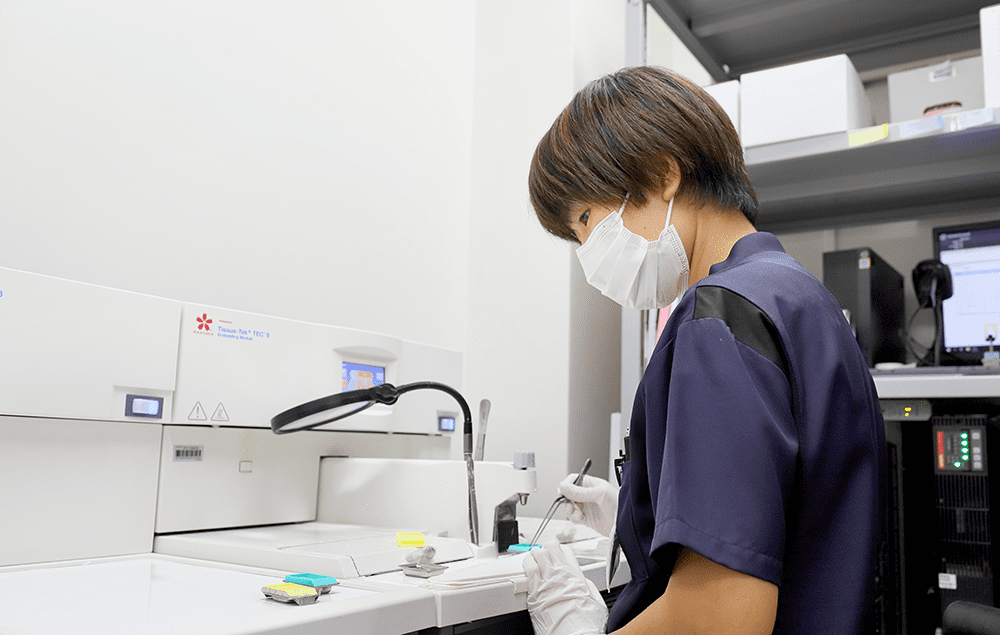

- 病理検査

-

病理検査では、病変部から採取された細胞や組織検体(生検材料や手術材料)から標本を作製し、光学顕微鏡を用いて検査・診断を行っています。手術中に採取された組織をすばやく凍結させて標本を作製し、良悪性の診断や切除の範囲を確認する「術中迅速病理診断」も実施しています。特に乳房温存術ではこの検査が重要であり、再手術を少しでも減らす工夫をしています。また、喀痰、尿の中に含まれている細胞や、乳腺・甲状腺に細い注射針を刺して吸引した細胞を観察し、病変の推定や診断をする細胞診検査も行っています。時には病理解剖を実施し病理組織学的に詳細な検索を行うこともあります。また、肺癌や大腸癌などで採取された癌組織が適切に遺伝子検査を実施できるように品質管理に努めています。

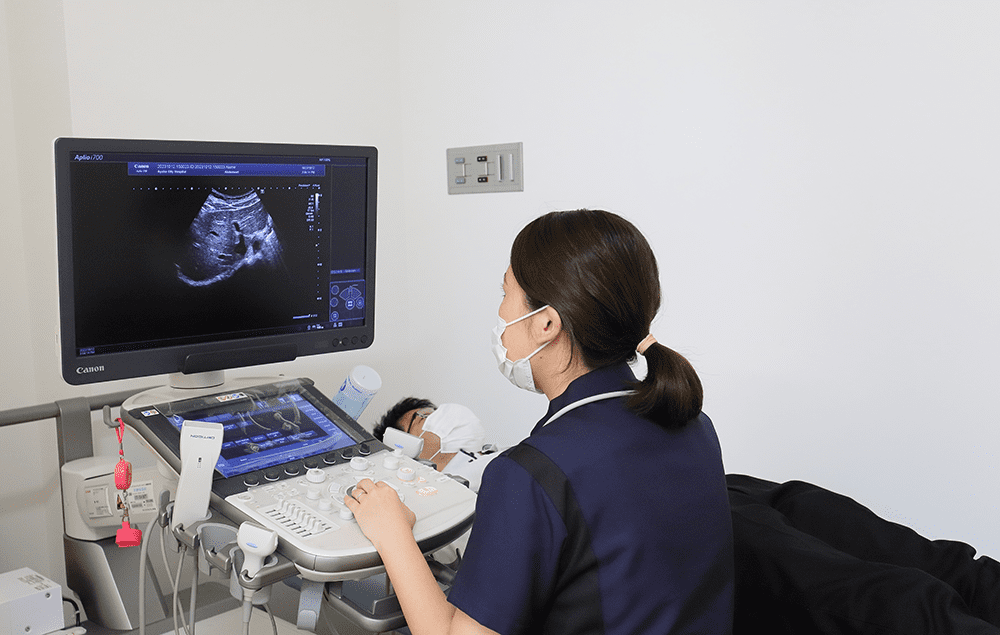

生理検査部門

- 生理学的検査

-

生理検査は、身体から発生するさまざまな情報を、高度な医療機器を利用しながら、波形や画像に記録して検査をします。検査の種類は多種に及んでおり、循環機能検査(心電図、ホルター心電図、動脈硬化検査)、呼吸機能検査(肺活量など)、超音波検査(心臓、腹部、血管系、乳腺、甲状腺)、神経機能検査(脳波、筋電図、神経伝導検査、聴力検査)を行っています。また、新生児を対象に、難聴を早期発見するための検査も行っています。心臓カテーテル検査にも積極的に関与して、迅速に診断治療が遂行できるよう24時間体制で臨んでいます。さらに、インボディ(体成分分析装置)を導入し、骨格筋量・体脂肪率・内臓脂肪レベル等を測定し、治療に活用しています。

チーム医療

臨床検査科では、院内のチーム医療に積極的に参加して、患者さまの「救命」と「生活の質向上」に貢献しています。

- ICT(感染防止対策チーム)・AST(抗菌薬適正使用支援チーム)

-

細菌検査室からの検査データをもとに、週一回のペースで、感染防御責任医師、感染防御リンクナース、感染防御責任薬剤師、感染防御臨床検査技師が集合し、対象患者さまの抗生物質投薬計画などについて論議します。病院全体の感染防止のための最高機関で、職員の感染防止への教育や冬季の患者さまへのマスク着用の呼びかけも行っています。

- NST(栄養サポートチーム)

-

栄養状態を改善してやれば病気の早期治癒や褥瘡(じょくそう)防止に効果的です。NSTでは、栄養管理責任医師と管理栄養士を中心に、栄養状態を客観的に把握して、患者一人一人の栄養状態の改善に努めています。臨床検査技師もこのチームの一員として、検査データの提示や有効な検査活用法の助言を行っています。

- 禁煙外来チーム

-

現在では、「たばこをやめることができないのは、一つの病気である」という捉え方が主流です。禁煙外来チームでは、一酸化炭素濃度を調べて客観的に評価したうえで、専門の医学的知識とお薬により、患者の禁煙をサポートしています。

- 糖尿病サポートチーム

-

糖尿病についての正しい知識を持っていただき、病気の予防や改善に繋げていただけるように、いろいろなプログラムで患者をサポートしています。糖尿病教室や糖尿病食の試食会、糖尿病療養指導士の資格を持ったスタッフによる講演会や各種イベント、自己血糖測定装置の定期点検などを行っています。

取得している認定資格等

| 認定心電検査技師 | 1名 |

|---|---|

| 認定病理検査技師 | 2名 |

| 認定一般検査技師 | 1名 |

| 緊急臨床検査士 | 1名 |

| 超音波検査士(循環器領域) | 1名 |

| 日本糖尿病療養指導士 | 1名 |

| 心血管インターベーション技師 | 1名 |

| 細胞検査士 | 2名 |

| 国際細胞検査士 | 1名 |

| 二級臨床検査士(病理学) | 1名 |

| 二級臨床検査士(免疫血清学) | 1名 |

| 遺伝子分析科学認定士(初級) | 1名 |

| 京都府糖尿病療養指導士 | 5名 |

| 医療情報技師 | 1名 |

院外活動など

| 京都府臨床検査技師会 理事 | 1名 |

|---|---|

| 京都府臨床検査技師会 各研究班運営委員 | 4名 |

| 日本臨床細胞学会近畿連合会 評議員 | 1名 |

| 京都臨床細胞学会 幹事 | 1名 |

| 京都民医連中央病院細胞診教育セミナー 非常勤講師 | 2名 |

| 京都橘大学健康科学部 非常勤講師 | 1名 |