概要

放射線技術科は8名の診療放射線技師(男性4名、女性4名)で構成されています(2023年4月現在)。各診療科や地域の諸先生方の多様な依頼にお応えするため、CT、MRI、血管造影等の装置を駆使し、診療評価の高い画像を提供しています。また、患者さまに安心かつ安全な医療を提供できるよう、被曝の低減や検査中の事故防止にも取り組んでいます。

現在、第一種放射線取扱主任者2名、MRI専門技術者1名、CT認定技師2名、医療情報技師1名、マンモグラフィ認定技師4名、救急撮影認定技師1名が勤務しています。

基本方針

チーム医療の一員として行動し、医療を求める人々に奉仕する

医療人として常に学習し、専門分野の責任を全うする

インフォームドコンセントを尊重し実践する

放射線防護の教育と実践に努める

診療内容

一般撮影

一般撮影検査は、胸部、腹部、全身の骨、乳房などのX線撮影(レントゲン撮影)を行います。2019年よりDR撮影になりました。さらに画像の質の向上と被曝線量の軽減ができました。現在は各診療室や病棟、救急室、手術室などに画像観察用のモニターを配置し、より迅速な診断、診療が可能になりました。

撮影室1

全身骨、胸部、腹部、骨密度検査(橈骨DEXA)、脊椎・下肢全長撮影

撮影室2

全身骨、胸部、腹部

※撮影室や撮影内容により順番がかわる場合もあり、待ち時間が長くなることがあります

乳房撮影置

2019年からDR装置に変わり、低被曝でより鮮明な画像が提供できるようになりました。乳房撮影専用の部屋で女性技師が撮影するので、落ち着いて検査を受けていただけます。

ポータブル(回診用X線)撮影装置

絶対安静が必要な方に病室やレントゲン撮影を行います。救急室での至急の撮影にも利用します。

現在2台稼働中です

手術室

専用透視装置が3台稼動しています。骨折や血管の手術に用いられます

核医学検査

ごく微量の放射線を放出する薬(これを放射性医薬品といいます)を用いて病気を診断する検査です。放射性医薬品を体内に取り込むと、特定の臓器(骨や腫瘍など)に集まり、放射線を発します。この放射線をガンマカメラと呼ばれる特殊なカメラで検出し、その分布を画像にします。

検査時間は30分~1時間くらいで寝台の上で仰向けに寝ているだけです。放射性医薬品が身体のどの部分にどのくらい集まっているかを調べることで体内の臓器の位置、形、大きさなどが分かり病気の有無を知ることができます。また放射性医薬品の集まる時間や分布状態を調べることで臓器の働きを知ることもできます(機能画像)。

放射性医薬品

ごく微量の放射線を放出する薬のことです。普通の医薬品と異なり放射線を放出して減衰していく放射性同位元素(Radio Isotope)を含む薬品で、時間の経過とともに効力を失います。多くの場合、投与された薬は、一度は目的の臓器や器官に集まりますが、その後は、体から薬が排泄されたり、薬が持つ放射線を放出する能力が弱くなっていくため、早いものでは数時間で、遅くても数日でなくなってしまいます。

検査の実際

検査をする目的や部位により使用する薬や開始時間は異なります。投与後数分で検査できる場合(心臓など)、投与後数時間で検査できる場合(骨など)、投与後数日で検査できる場合(腫瘍、甲状腺など)があります。時間を空けて1日に2度検査する場合や日を分けて検査する場合もあります。

妊娠中や授乳中の方は、医師にご相談ください。

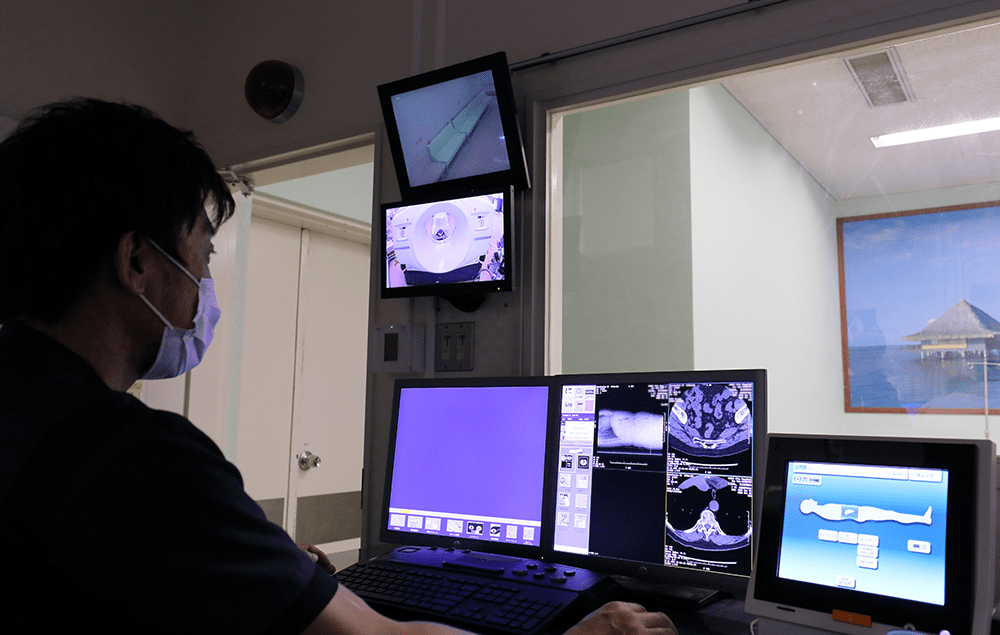

CT検査

2020年12月に64列マルチスライスCTを更新しました (GE社製)。CT検査はレントゲン写真と比べ、被ばく線量が増えるというデメリットがありますが、体の輪切りの画像を得ることができ、そのデータを利用して、いろんな角度の断面や、立体画像(3D画像)を作成することができるので、病変や骨折を発見、観察しやすいというメリットがあります。また高速撮影により、胸部や腹部では5秒程度、心臓でも10~15秒くらいの息止めで撮影が終了します。

検査の実際

- 撮影台に基本的には仰向けに寝ていただきます。撮影は撮影台を移動させて行います。

- 胸部、腹部の検査の場合は両腕を頭の上で組んでいただき息を止めて撮影します。

- 検査時間は5~10分程度です。

- 造影剤といわれる検査用のお薬を使用して検査を行う場合があります。

(造影剤を使わない「単純CT検査」に加えてより正確な診断をするために行われる検査です)

造影剤について

- 使用量は体重や検査内容によって変わります。自動注入器と呼ばれる機械を使って30秒から1分くらいの時間で注入します。非イオン性ヨード剤という造影剤を用い通常は腕の静脈から注射します。

- 現在使用されている造影剤は比較的副作用の少ない薬です。まれに発疹や吐き気などの症状が現れることがありますが、医師が常に待機しており、迅速な対応ができますので安心して検査を受けていただけます

- 造影剤は腎臓で処理され尿となって排泄されます。(通常2時間で約80%、24時間でほぼ全量が排泄)

造影剤使用にあたっての注意事項

以下の項目に該当する方は注意が必要- 以前に造影剤を使用した検査で気分が悪くなった方(原則禁忌)

- 糖尿病の薬(ビグアナイド系)の薬を飲まれている方(検査の前後48時間は休薬していただきます)

- 喘息(ぜんそく)の治療を受けておられる方

- 食物や薬、花粉症などのアレルギーがある方

- 心臓、腎臓、甲状腺の病気の方、糖尿病や高血圧の治療中の方

- 妊娠または妊娠の可能性のある方

当院では造影検査の前に以下の事を行っています

- 説明を読んでいただき同意書に署名

- 問診表による使用可否の確認

- 血液検査による腎臓機能の確認

MRI検査

MRI装置は中心に穴のあいた大きな磁石と考えてください。この少し狭くて長い穴の中に(直径60㎝、長さ160㎝)身体を入れてFMラジオに用いられる電波を当てて検査します。身体の輪切り、縦切り、横切り、斜め切りなどあらゆる断面の画像が得られます。放射線を使用していないので被曝の心配はありません。検査は身体に対する痛みや苦痛はありませんが電波を使うため騒音(工事現場のような)が発生します。撮影するのに時間がかかるため、その間は動かないようにしてもらいます。又少し狭いトンネルのような所に身体がはいるので少し圧迫感があります。

検査の実際

- 検査時間は15分~30分程度基本的には仰向けに寝ていただきます。

- 検査中は検査部位が動かないようにマジックテープなどで固定することがあります。

- 磁石を使用しているため金属を身につけていると検査ができないので検査着に着替えていただきます。

- 電波を受信するためのコイルと呼ばれる部品(ラジオのアンテナ替わりのもの)を身体の上に乗せたり検査部位に巻きつけたりすることがあります。

- 腹部や胸部の検査の場合は息止めをすることがあります。

- 造影剤といわれる検査用の薬を使用する場合があります。(使用の際には事前に問診を行い同意を頂いてから検査を行っています)

検査を受けて頂く際の注意

1. 以下のものは取り外して頂くことがあります。

磁石を使用しているため金属は検査の妨げになります。

- 貴金属(腕時計、指輪、ネックレス、ピアス、ネイルなど)

- メガネ、補聴器、万歩計、入れ歯、カイロ、エレキバン

- 金具の付いた下着(ブラジャー、スリップなど)

- 金属を含む化粧品(アイシャドウ、マスカラなど)、制汗スプレー

- 一部のコンタクトレンズ

- 貼付剤(湿布、ニトロダーム、ニコチネル、ノルスパンテープ、ニュウロパッチなど)

- 血糖値測定器(リブレ)

2. 次のような方は検査ができない場合がありますのでお申し出ください。

- 閉所恐怖症や騒音の苦手な方

- 長時間の安静維持が困難な方

- 心臓ペースメーカ(MRI非対応)、人工内耳、避妊リングを体内に入れている方

- 脳動脈クリップや人工関節などの金属が体内にある方

- 病院で処置を受けられたばかりの方(体内クリップ、ステントなど)

- タトゥー

- 妊娠中もしくは妊娠の可能性のある方

X線透視検査

X線透視検査とは連続してX線を出し、動画で観察することができる検査です。主にバリウムを使った胃透視検査や骨折の整復、泌尿器科系では尿管カテーテル治療等に使われます。

消化器検査(主なもの)

- 1. 食道、胃、十二指腸検査

-

前処置

- 検査前に検査着に着替えます。

- 検査前日の夜9時以降は絶食、水やお茶などの水分も控えていただきます。(お薬を飲んでいる方は医師の指示に従って下さい)

- 検査直前に胃腸の動きを抑える薬を筋肉注射します。効力は20分程度(緑内障、心疾患、前立腺肥大の方はこの薬は使用できない場合があります)

内容

発泡剤と呼ばれる胃を膨らませる顆粒状の薬とバリウムを飲み体の向きをかえたり、検査台を起倒させたりしながら15~20枚くらい写真を撮影します。

検査時間は10~15分。バリウムの量はおよそ120mL。

※発泡剤というのは炭酸の元みたいな物で胃の中で泡立ち胃を膨らませます。げっぷが上がってきますが検査中は我慢して頂きます。

- 2. 大腸検査(注腸検査)

-

前処置

大腸の中を観察し易くするために検査食(病院、薬局で購入)食べていただきます

内容

術者が肛門にゼリー状の麻酔薬を指で塗りこみ、その後柔らかいゴムの管を5~10㎝ほどいれます。この管からバリウムと空気を入れて体の向きを変え検査台を起倒させたりして20枚程度写真を撮影します。バリウムの量は300~400mL。

空気で腹が少し張りますが検査終了後できる限りバリウム空気共に管から抜きます。

検査後(胃、大腸とも)バリウムがお腹に残らないように下剤(錠剤)をお渡しします。バリウムで白い便が出ますが心配ありません。制限されていなければ水分を多く取れば早く排泄されます。

泌尿器検査(主なもの)・治療

- 1.腎盂造影検査

-

尿が排泄される通り道となる腎盂や尿管、膀胱などを造影剤で写し出し、それらの形の変化や異常を調べる。検査方法には造影剤を静脈注射してX線撮影する静注腎盂造影法と膀胱内視鏡とカテーテルを用いて造影検査する逆行性腎盂造影法があります。

1. テーテル交換、カテーテル留置

- 検査台に仰向けに寝ます

- 麻酔薬入りのゼリーを塗った膀胱鏡を尿道口から膀胱へ入れる

- ガイドワイヤーを尿管口に挿入し、それに沿わせて尿管ステントを入れます

- 挿入時に造影剤を併用することもあります

- 検査時間は30分ほどです

2. 逆行性腎盂造影

- 検査台に仰向けに寝て鎮静剤を筋肉注射します

- 麻酔薬入りのゼリーを塗った膀胱鏡を尿道口から膀胱へ入れる

- 膀胱鏡の中を通したカテーテルを尿管口から目的部位まで挿入し造影剤を注入して数枚X線撮影します。

(検査時間は30分程度)

- 2.膀胱尿道造影検査

-

膀胱癌、憩室、尿道狭窄、外傷による膀胱尿道損傷、前立腺癌、前立腺肥大などの診断のため尿道内、膀胱内に直接造影剤を注入しX線撮影します。

1. 尿道造影

- 排尿後、検査着に更衣し(下着は脱衣)検査台に仰向けに寝る

- 造影剤を使用しないで膀胱のX線写真を1枚撮影

- 麻酔薬入りのゼリーを塗ったカテーテル(細い管)を尿道口から約3cm挿入

- カテーテルを通して造影剤を注入しながら正面像、斜位像を撮影

2. 膀胱造影

- 排尿後、検査着に更衣し(下着は脱衣)検査台に仰向けに寝る

- 造影剤を使用しないで膀胱のX線写真を1枚撮影

- 造影剤を注入し膀胱を造影剤で充満させ正面像、斜位像を数枚撮影

※両検査とも造影剤の注入時の痛みはほとんどありません

※検査時間は5~10分程度です

骨密度検査(DEXA)

検査は仰臥位で行います。検査部位に衣類の金具、ボタンがある場合は外していただきます。被曝も少なく、検査時間も10分ほどで終了します。

腰椎DEXA

台に足を上げて膝を曲げて撮影します。

息を吸ってはいて止めてもらいます(10秒ぐらい)。

大腿骨DEXA

検査をする足をのばして内股にして撮影します。

息を止める必要はありません。

血管造影検査・治療

大口径視野を用いて心臓、頭部、腹部、四肢領域における血管内治療(IVR)を行います。また検出器を回転させることで3次元画像やCTに似た画像も自動的に作成され、より迅速且つ正確な治療が行えるようになりました。

治療、診断の対象となる疾病や病変

- 1. 血管性病変

-

- 心筋梗塞、不整脈、動脈瘤、静脈瘤、動脈や静脈の狭窄、消化管からの出血や血栓等

- 2. 腫瘍性病変

-

- 肝細胞癌をはじめとする臓器の腫瘍や癌など

- 検査の実際

-

- 検査時間は1~3時間程度(検査部位や内容により変わりますが事前に説明あります)

- 検査台に仰向けに寝て血圧計、心電図などを付けます(検査中監視しています)

- 腕(肘、手首)や大腿の付け根などカテーテルを入れる場所に麻酔の注射をします

- カテーテルを目的の血管まで進め造影剤を注入して撮影します。(撮影の際、造影剤のせいで体が熱くなりますがすぐに収まります)

- 検査部位によっては息を止めて撮影します(10秒から15秒程度)

- 治療の場合は長時間(2~3時間)になるので検査途中で我慢できないことや変わったことがあったら(例えばトイレに行きたいとか息苦しいとか…)口頭で伝えてください。

<手足を大きく動かすと管が入っているので危険です> - 検査終了後はカテーテルを抜いて10分~20分くらい手で圧迫止血します。検査によっては(特に腹部検査)3~5時間程ベッド上安静が必要です。

※検査室内には医師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士など沢山のスタッフがいます。